Plaque d'insculpation - Plaque de cuivre gravée

Désignation

Plaque d'insculpation

Désignation

Plaque de cuivre gravée

Epoque / Date de création

17e siècle

Lieu de création

Lille

Matière et technique

Cuivre gravé.

Dimensions

H : 7 cm, l : 7,5 cm.

Inscriptions / marques

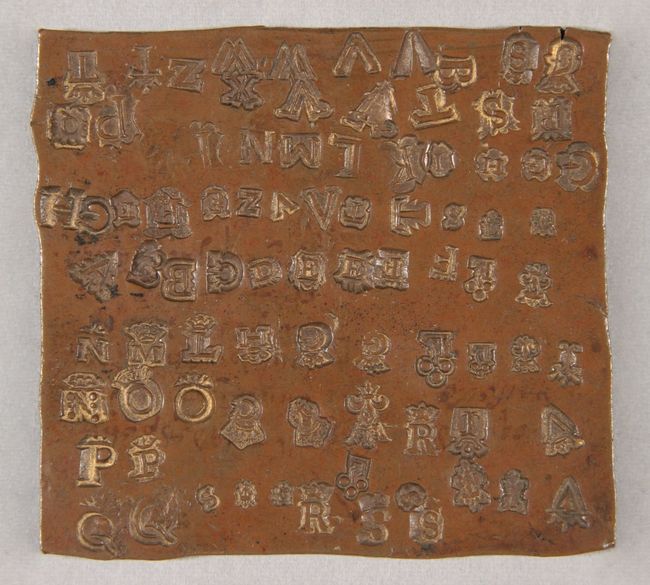

Série d'inscriptions en creux sur toute la surface.

Notice

Au XVIIe siècle, Lille est devenu le premier centre d'orfèvrerie des Pays-Bas méridionaux. En un siècle, le nombre des orfèvres y a doublé. En 1637, afin de faire cesser cet afflux d'orfèvres étrangers, le Magistrat est conduit à publier une ordonnance qui limite leur nombre.

Il atteint une soixantaine en 1698.

Le souverain est chargé de contrôler la circulation des espèces monétaires et de vérifier la teneur en métal précieux des assemblages. Le Magistrat, lui, surveille le travail et l'administration de la corporation. Le titre imposé pour l'argent "ouvré" est fixé depuis 1489 à 11 deniers, 8 grains de fin.

Pour identifier les fraudeurs, des poinçons de contrôle sont obligatoires. Dès 1514 est créé un poinçon de jurande formé par une lettre de l'alphabet qui change tous les ans. Ce poinçon atteste à la fois le contrôle du titre et l'année de fabrication. Il s'ajoute à ceux de l'orfèvre et de la ville, en l'occurence pour Lille, une fleur de lys.

Texte de Catherine Monnet " Lille, portrait d'une ville", p 65.

Le contrôle appelé eswart ou esward appartient au souverain pour les métaux précieux, au magistrat de la ville pour le métier. Il est excercé par des eswardeurs, des commis au poinçon et, sous la domination française, par des jurés-gardes. L'ensemble des orfèvres des villes sur lesquels s'exerce ce contrôle forme une jurande.

Les eswards : Les commis à l'esward aux égards pour l'orfèvrerie sont, bien avant 1450, nommés par le magistrat qui fixe leur nombre par ordonnance. Les 4 commis sont nommés quatre ans, renouvables par quart, chaque année. En 1687, ils passent à 6 membres renouvelable par 2 chaque année.

Leurs taches sont, d'abord de vérifier si l'ouvrage n'est "pas fourré par-dedans d'autre métal qu'il sera par dehors". Ils surveillent la qualité et le titre des ouvrages et répriment les fraudes. Les ouvrages plaqués argent sur fer, cuivre, laiton ou étain sont rompus et rapportés devant les échevins qui décident de la punition. En 1489, le magistrat ordonne que leur première tache soit le contrôle de la présence du poinçon de l'orfèvre sur les ouvrages et leur titre. Par les essais, ils vérifient le titre réglementaire sans excéder la marge d'erreur tolérée et calculée en grains et conformément au morceau d'argent servant d'étalon.

Ils ont la garde du poinçon de marque de la ville appelé le ponchon.

Ils ont aussi la charge de visiter aussi les ateliers, pour les vérifications des ouvrages en argent. Le refus de présenter les pièces est puni d'une amende. Ils vérifient aussi la présence du poinçon de la ville sur les pièces vendues.

A partir du 1551, les visites se déroulent deux fois par an, accompagnées du doyen.

Les égards sont aussi contrôlés. L'échevin commis au contrôle des orfèvres doit, accompagnés de trois anciens du corps de métier, visiter deux ou trois fois par an, les boutiques des égards pour contrôler leurs ouvrages.

En 1692, une ordonnance du magistrat augmente la fréquence des visites : une fois par mois, deux égards accompagnés d'un échevin commis au poinçon. Cette ordonnance rencontrera, en 1699 et 1700, de la résistance de la part des orfèvres.

Les jaugeurs : Depuis le XVe siècle, le jaugeage des poids, balance et mesures ainsi que la mesure des aunes sont confiés par ordonnance du magistrat à des comis qui insculpent des poinçons de contrôle. En raison de leur compétence, cette tâche est confiée aux orfèvres. depuis au moins 1589, la vérification des poids, mesures de longueur et balances a lieu deux fois par an par ordonnance du magistrat. Ces officiers municipaux, après leur contrôle, insculpent la marque de la ville "à la fleur de lys" et la lettre de l'année de contrôle.

Appelés commis au poinçon, ils sont à la fois jaugeurs de pots et égards à l'orfèvrerie et ils contrôlent et insculpent aussi "la marque ordinaire de la ville et la lettre de l'année" de jurande sur les ouvrages en argent. Ils portent tous ces poinçons sur la planche de cuivre mise à leur disposition par le magistrat pour servir de témoin.

Cette plaque est utilisée pour la première fois en 1613 pour la création de deux marques ordinaires de la ville sur l'argent; elles y figurent sous les cinq formes successives adoptées jusqu'en 1687.Des lettres de jurande insculpée sur des ouvrages en argent sont présentes sur cette plaque. Une partie de ces poinçons seulement concernent l'argent. Les alphabets ne sont pas complets et les lettres ne se suivent pas toujours.

Cette plaque réservée aux commis aux poinçons sert donc à insculper les marques de la ville et la lettre de l'année, à la fois pour les poids et mesures et pour l'argent.

Seulement, l'examen des poids-étalons en bronze de la trésorerie de la ville, dont se servaient ces jugeurs, montre à quel point les commis au poinçon confondaient leurs tâches. Certains datés de l'année 1668, présents au musée, portent de nombreux poinçons matés par les jaugeurs après chaque contrôle. Sur l'un d'entre eux, est encore visible la lettre "I" dans un écu découpé que l'on retrouve à la fois sur la plaque de cuivre et sur le calice en vermeil de Jean Waymel (1679). Ces poids portent la fleur de lys et surtout la lettre "L" accostée d'un trèfle (la 2ème marque de la ville créée par les archiducs en 1612 pour l'argent). Devant cette confusion, seuls les poinçons de cette plaque, retrouvés sur l'orfèvrerie, sont retenus pour l'argent.

Source : Nicole Cartier "Les orfèvres de Lille", cahier du patrimoine, p 38 à 44.

Numéro d'inventaire

ML 271

Propriétaire

Ville de Lille

Gestionnaire

Musée de l'Hospice Comtesse

Crédits

© photo : Frédéric Legoy - Musée de l'Hospice Comtesse/Ville de Lille

Facettes

Cliquez sur un terme pour voir toutes les œuvres de nos collections associées à ce dernier.

- Arts Appliqués

- Orfèvrerie

- 17e siècle

- Lille

- Nord (59)

- Hauts de France

- France

- Europe

- Thèmes

- 09. Energie,industrie et artisanat,commerce et ser

- 05. Société et vie sociale

- Société

- Commerce et services

- commerce

- Plaque

- Fleur de lys

- Plaque d'insculpation

- Poinçon

- couronne

- attribut de la royauté

- Signe social distinctif

- Corporation

- Orfèvre